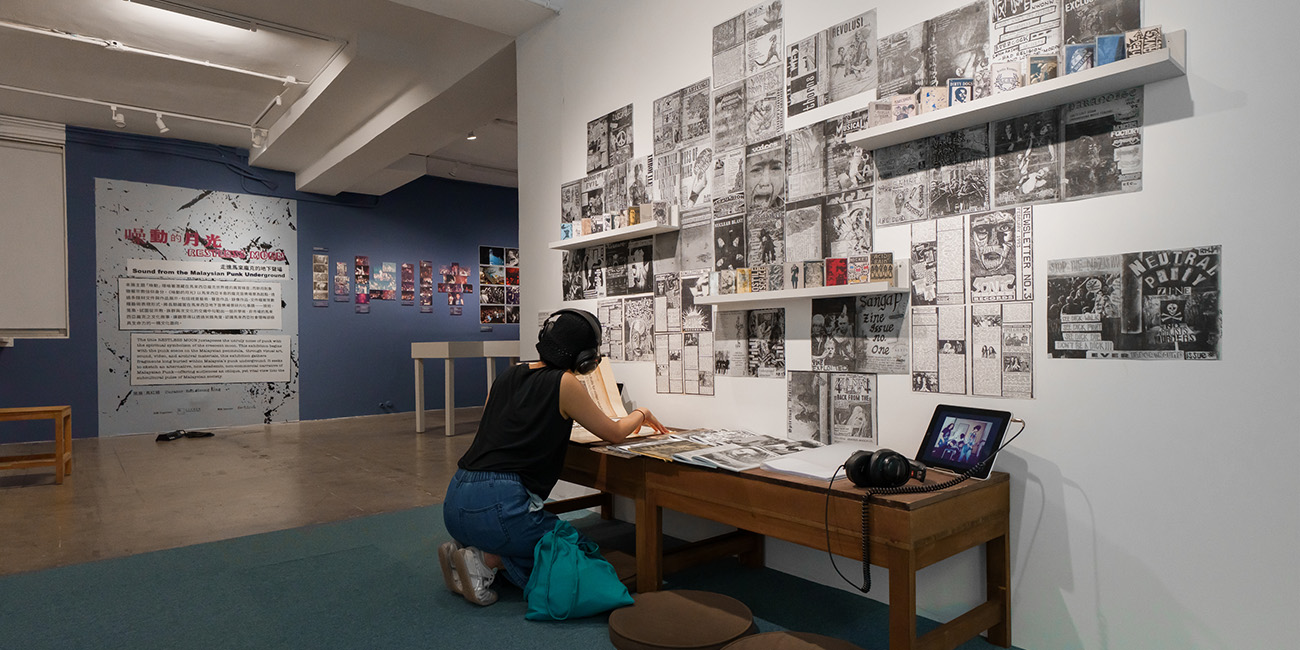

立方計劃空間將於2025年6月21日起舉辦展覽《噪動的月光:走進馬來龐克的地下聲場》,邀請馬來西亞文化研究者馬紅綾(Beh Hoong Ling)策劃,並集結來自馬來西亞地下音樂與藝術場景的重要創作者:Joe Kidd(The Ricecooker Archives)、龐克空間Rumah Api負責人之一Man Beranak、龐克樂團 No Good 與導演 Azam Sa‘ad、藝術家 Poodien、音樂人 Azmyl Yunor,以及台灣龐克團體吸膠少年。本展將透過文件檔案、視覺藝術、聲音與錄像作品、工作坊等形式,試圖勾勒出馬來穆斯林龐克參與者所處的文化矛盾與抵抗之姿,為觀眾打開一扇觀看馬來西亞當代社會另類面貌的窗口。

*本展主視覺元素由參展藝術家Poodien提供

策展論述

(文/馬紅綾)

在馬來西亞地下音樂場景裡,口耳相傳著一段幽默說法:「華人家庭喜好柔美悠揚的音樂,譬如瑞典天團ABBA,木匠兄妹樂團等;而馬來家庭熱衷音樂性較重的搖滾樂,如英國硬式搖滾深紫色樂團與齊柏林飛船」。這類隨說話語,固然無法作為嚴謹的文化分析依據,卻或許反映了某些關於語言與聲音感知在族群文化中的差異性:馬來西亞社會多語環境下的音樂經驗,往往與語言的選擇密切交織。

馬來西亞社會裡流通著多元語言、學校採用多源流語言系統教學,在媒體與日常生活中也廣泛呈現出語言的多樣性。中文廣播電台長期深受中港澳台的當代華語流行音樂薰陶;馬來廣播電台鍾情於歐美搖滾音樂文化;淡米爾廣播電台則狂熱於帶有強烈民族特色的印度傳統音樂與寶萊塢音樂文化。人們因應自身的教育養成與生活場景,選擇了自己熟悉的語言為主要媒體資訊來源。每種語言媒體,同時形塑了不同群體的音樂想像與情感記憶,成為文化認同邊界的微妙標記。

馬來西亞的地下次文化音樂場景如金屬、龐克場景,以馬來族群為多數參與者,然而對於馬來族群而言,參與這類次文化場景所面臨的社會壓力,往往比非馬來族群更為複雜。根據《馬來西亞聯邦憲法》(Constitution of Malaysia)第160條第2.26:「『馬來人』係指信仰伊斯蘭教,使用馬來語,依循馬來習俗的人」,意即馬來族群的身份等同於穆斯林,而馬來西亞世俗法與伊斯蘭法並存的雙軌法律制度(伊斯蘭法僅對穆斯林具有約束力),使得馬來穆斯林在進入次文化場景時,所面對的不只是個體選擇,而是牽涉一整套宗教、家庭、社會與國家的規訓體系。在這般國族脈絡下,再次回看地下次文化音樂場景,「馬來穆斯林」與「龐克」的身分,成了值得進一步思考的文化現象。

「龐克」強調以反叛抵抗、不服從規範與權威體制作為其核⼼精神價值︔「穆斯林」則以服從、遵守宗教教義作為信仰與⽇常⽣活⽅式。在龐克的躁動與宗教信仰的寧靜這兩種看似矛盾的邏輯中,⾺來龐克參與者如何尋找自身的文化位置︖依循此⼀疑問出,作為⼀名⾺來西亞華⼈,策展者試圖在非馬來穆斯林視角下靠近、理解、探詢以馬來穆斯林為多數的馬來西亞龐克場景文化現象。在這場⾳樂探索旅途裡,策展者嘗試透過族群、宗教、法律與次文化之間矛盾與裂縫的觀察,從微觀中探詢個體如何在制度內進行文化協商與情感抵抗。

本展覽主題「噪動」隱喻著潛藏在馬來龐克世界裡的異質噪音︔⽽新⽉則象徵著宗教信仰身分。《噪動的月光》以⾺來西亞半島的龐克⾳樂場景為起點,並邀請場景裡的朋友們共同參與這場展覽,包括被譽為「馬來西亞龐克教父」的 Joe Kidd,他以檔案收藏家的身分提供多份珍貴的第一手收藏;馬來西亞當代藝術家 Poodien,他以模板藝術作為創作媒介,透過街頭風格的海報作品傳遞反抗與批判之聲;龐克樂團 No Good 的現場演出錄像,以及由 Azam Sa’ad 為該樂團執導的短篇紀錄片;著名龐克空間「 燈塔」( Rumah Api) 負責人之一 Man Beranak 所提供的影像檔案。

本展覽透過多媒材⽂件與作品展⽰,包括視覺藝術、聲⾳作品、錄像作品、文件檔案等數種藝術表現形式,將長期藏匿在⾺來西亞地下⾳樂場景碎⽚化事蹟⼀⼀撿拾、蒐集,試圖從宗教、族群與次⽂化的交織中勾勒出⼀個非學術、非市場的⾺來穆斯林龐克之⽂化敘事,讓觀眾得以透過另類角度,認識⾺來西亞社會隱晦卻極具生命力的一隅文化面向。

策展人簡歷

馬紅綾 (Beh Hoong Ling)

來自⾺來西亞的藝文工作者,畢業於馬來西亞新紀元⼤學學院戲劇與影像系以及台灣國立政治⼤學傳播研究所,⼯作經驗涵蓋電影、電視節⽬、紀錄⽚、影展、⾳樂會、⾳樂節、視覺藝術展覽、⽂字撰稿、調研研究等。在⾺來西亞以影像⼯作為基底,曾擔任數部電影電視作品之製作⼈、執⾏製作、製作統籌、副導演、⽂案,也曾擔任⾺來西亞中⽂電影雜誌《電影本事》撰稿者。旅居臺灣期間多次跨界嘗試不同藝⽂類型⼯作,如⾳樂會、視覺藝術展覽、影展,亦曾擔任《新聞學研究》學術期刊助理編輯,以及在紀錄⽚公司 CNEX 擔任製作統籌。近期在馬來西亞國際藝術節George Town Festival 2024擔任節目經理,並以策展人身份策劃該藝術節首屆女性影展《女性·身軀》;目前於大大樹音樂圖像任職專案,於「2024年秋天藝術節」之《我們在此相遇:還在水裡》擔任執行製作與舞台監督、「2024客家影音展演計畫——漂」擔任執行製作。

參展藝術家簡歷

Joe Kidd

Joe Kidd 是獨立文化歷史研究者與檔案工作者,專注於東南亞音樂青年次文化。作為馬來西亞龐克運動先驅,他自 1970 年代末即為地下音樂核心人物。1987 年出版馬來西亞首本廣泛發行的龐克樂迷誌《AEDES》;1990年代先後創立 Sonic Asylum Records 與 A.G.E.(Alternative Garage Entertainment)唱片公司;1994年起撰寫深具影響力的《The Sun》報章音樂專欄《Blasting Concept》,成為時下年輕人的音樂養分。2000年後,Joe創立 The Ricecooker 部落格並開設 The Ricecooker Shop 實體店,專門銷售區域獨立音樂和 DIY 文化相關產品,成為地下音樂場景的中心樞紐。2013 年獲得亞洲公共知識分子獎學金,前往馬尼拉、雅加達和東京研究東南亞龐克,隨後2014年於廣島發表論文《東南亞龐克史》。Joe正致力撰寫一本關於該主題的書籍,同時運營 「東南亞搖滾寶庫」計畫——The Ricecooker Archives。目前他定居於在吉隆坡和沙巴之間,並持續為馬來西亞歷史最悠久的龐克樂隊之一 Carburetor Dung擔任吉他手。

No Good 與Azam Sa’ad

崛起於2019年的No Good是馬來西亞新銳龐克樂隊,以豐富多元的音樂編曲、獨樹一幟的吉蘭丹方言吟唱,創造出獨特的聲音景觀,加上歌詞尖銳且具洞察力、深入探討馬來西亞當代社會議題如政治、宗教與族群認同等,迅速在國內外獲得矚目。2019年,No Good透過Bandcamp發表EP《Demo Kawe》後一鳴驚人,隨後推出首張專輯《Punk Gong》並進行名為「Tubik Derak Tour」的 DIY 巡演,展現其強勁的現場實力與獨立精神。在 2020 年由獨立平台 TAPAUasia 舉辦的第二屆 TAPAUawards 上,No Good 憑藉 EP《Demo Kawe》榮獲最佳發行獎,更以專輯《Punk Gong》的作品贏得最佳專輯設計、最佳藝人及最佳音樂錄影帶等殊榮。本次展覽特別呈現由 Azam Sa’ad 為該樂團執導的短篇紀錄片。Azam Sa’ad 是一位活躍於馬來西亞創意與視覺文化領域的攝影師與影片製作人,長期關注滑板文化、地下音樂與反主流美學,作品展現出強烈的個人風格與社會觀察。他目前為綠色和平組織東南亞(Greenpeace Southeast Asia)製作環境相關影片。

Poodien

Poodien來自馬來西亞吉蘭丹道北縣,作品關注個體自由,挑戰過時、僵化、教條式且被認為是基礎的「真理」,透過創作與公眾展開對話、探討反思社會良知。Poodien的創作以文化行動主義為寄出,其藝術實踐深受 DIY 龐克次文化影響,從學生時代開始積極參與多個藝術組織和草根運動,倡導獨立藝術和行動主義,透過游擊式街頭藝術回應當前社會政治議題。他的創作涵蓋繪畫、素描、裝置、行為、版畫及數位拼貼,探索並顛覆再現、意識形態和美學生產之間的關係。曾參與過的展覽包括:「太陽雨:東南亞當代藝術展」(日本東京,2017);「如果世界改變:新加坡雙年展」(新加坡,2013);「成為(Becoming)」個展(Richard Koh Gallery,吉隆坡,2013);「路障(BARRICADE):第七屆吉隆坡三年展」(MAP@Publika,吉隆坡,2013);以及「End Game」個展(Chandan畫廊,吉隆坡,2010)。他也參與了「全球暖化:Perfurbance #4 國際行為藝術節」(印尼默拉皮,2008)。Poodien 於 2009 年獲得由 MATAHATI 藝術空間(HOM)和 Galeri Chandan 共同頒發的馬來西亞新銳藝術家獎。

Man Beranak(Rumah Api)

Man Beranak是馬來西亞傳奇樂團 Sarjan Hassan 的成員,活躍於當地及國際地下音樂圈。他在 2010 年接手原名為「Gudang Noisy」的場地,並與朋友們共同將其轉型為 「Rumah Api」(意為「燈塔」),成為一個結合音樂、社會實踐與反主流文化的空間。

Rumah Api 不僅是舉辦龐克、硬核、噪音音樂演出的場地,也是一個倡導無階級、無性別歧視、無種族主義的社群空間。該場地曾多次遭受警方突襲與極右團體攻擊,但仍堅持其 DIY 與反威權的理念。 除了音樂活動,Man Beranak 也參與社會行動,如反對 SUKE 高速公路計畫、推動「要食物不要炸彈「(Food Not Bombs)與「真正免費自由市場」(Really Really Free Market)等社區互助計畫。他亦與世界各地龐克社群保持緊密的聯繫,每當Rumah Api陷入困境,許多國外龐克社群都會發起聲援活動。

Azmyl Yunor

Azmyl Yunor 是馬來西亞知名雙語獨立唱作人、音樂家、作家、演出策劃者、與影像創作者。他的創作風格源於街頭音樂人的背景,堅持「三和弦與真實」(three chords & the truth)的創作信念。作為藝術領域研究者,他曾從文化政治角度發表多篇關於馬來西亞音樂次文化道德恐慌的研究,以及被忽視的馬來西亞地下與獨立音樂歷史研究。作為2000年代初期數個具指標性的地下樂團創始成員之一,Azmyl最新個人專輯《John Bangi Blues》(2020)受到樂迷與評論界一致讚譽,稱其作品展現出「原始的力量,歌詞在諷刺幽默與強烈抗議之間游走」。現任馬來西亞雙威大學電影與表演藝術學院(藝術與社會科系)的資深講師,曾出版多篇關於馬來西亞音樂次文化、DIY實踐、媒體中文化政治的學術專章。Azmyl自2019起推動《真實之歌》(The Ethical Troubadour)講演式表演計畫,希望透過巡演與東南亞及南亞創作者與學術社群對話,推動不同地區的連結與相互理解。

吸膠少年

吸膠少年成立於2020年,是一個旨在推廣龐克音樂及文化的組織,主要舉辦龐克樂團現場演出,此外也舉辦過海報展、DIY手作工作坊、此外也舉辦展覽,並經常製作小誌。吸膠少年以群集(collective)為組織模式,這是一種水平化、拒絕階層、鬆散的組織模式,大多數時刻採取共識決。吸膠少年成立之後第一場舉辦的活動是「T-Town No Punk」,地點在大直橋下,是一個免費的游擊派對,後來也主辦或參與舉辦了DIY or DIE Vol.2、東亞大笨蛋第三回、第四回等游擊派對。這些游擊派對是以大家一起動手做(Do It Together)的精神舉辦,演出者、技術人員、社群成員共同參與,互相幫助,以群體力量克服問題。

主辦 |立方計劃空間

贊助 |台北市文化局

展期活動

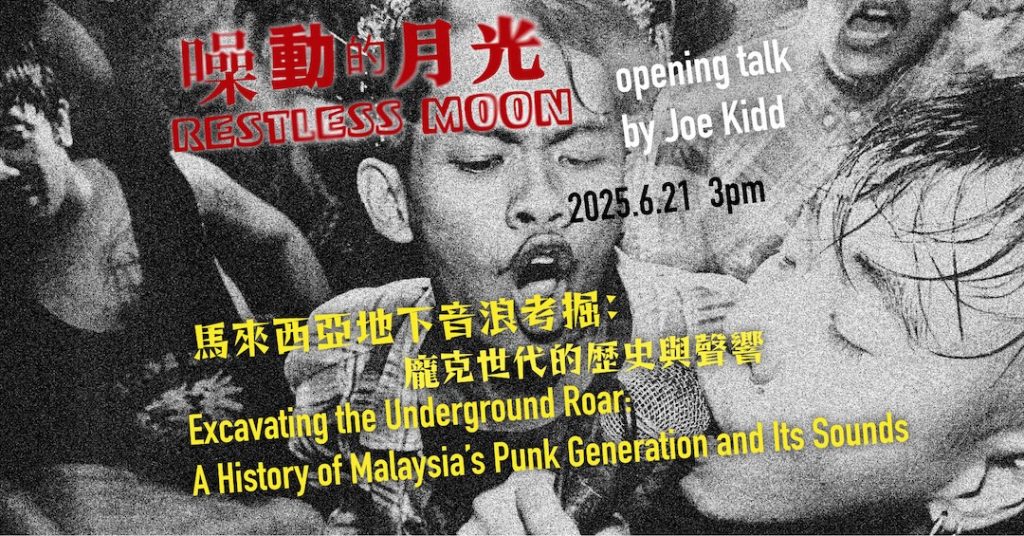

馬來西亞地下音浪考掘:龐克世代的歷史與聲響

時間:2025.6.21(六)3pm

講座:Joe Kidd

地點:立方計劃空間

自 1970 年代末以來,一股噪動聲浪漸漸在馬來西亞主流社會之外迴盪著。當時在馬來西亞半島東海岸,一群頂著 Mohawk 頭、足蹬皮靴的馬來青年,每週末聚集在瓜拉登嘉樓的總巴士站,交換彼此珍藏的卡帶、樂迷誌與服飾配件。這些龐克愛好者相約搭乘長途巴士,前往首都吉隆坡或鄰近的新加坡,在繁華城市的唱片行裡,搜尋著來自龐克與新浪潮的音樂卡帶和專輯。

隨著1980 年代馬來西亞經濟的蓬勃發展,越來越多年輕人紛紛湧入首都吉隆坡尋找一席之地。與此同時,1970 年代末席捲全球的伊斯蘭復興運動,也逐漸將馬來西亞社會撕裂為世俗與保守兩派。一邊是城市現代化與資本化的快速擴張,另一邊則是馬來民族主義與伊斯蘭主義的全面崛起,兩股力量交織,醞釀著一股翻騰的時代暗流。身處時代困局之中的馬來年輕人,卻在音樂次文化中尋覓到一種賴以生存的精神價值與慰籍。

這是一場關於時間與龐克噪音的旅程,由身歷其境的見證者 Joe Kidd 引領,探尋馬來西亞龐克與地下音樂場景的幽微歷史。講者 Joe Kidd 被馬來西亞地下音樂場景譽為「龐克之父」,他不僅是馬來西亞龐克運動的早期參與者,其創辦的樂迷雜誌《AEDES》、唱片公司 Sonic Asylum Records 與 A.G.E.,以及在《The Sun》報章上的音樂專欄《Blasting Concept》,皆在推動和記錄馬來西亞地下音樂發展的進程中,扮演著極為關鍵的角色。他的親身經歷與長期觀察,將揭示馬來西亞龐克音樂如何回應當時的社會氛圍,並在主流文化之外,建立起獨特的聲音與社群。

這是一場關於龐克社群的低語、關於 DIY 精神的吶喊、關於在既有秩序之外,創造自身聲音的渴望。

Print Fast Dry Young——吸膠少年印刷體驗工作坊

時間:2025.7.26(六)2-5pm

主持:吸膠少年

地點:立方計劃空間

報名網址:https://forms.gle/qcDd4K8emZVjNKFy8

絹印作為一種技術門檻低、便宜,而且可以重複使用的印刷技術,與強調自己動手做精神的龐克文化不謀而合,不僅許多龐克樂團利用絹印製作T-shirt、橫幅或是海報,藝術家也透過絹印創造粗糙、低解析度、風格強烈的視覺語彙。

吸膠少年邀請5個活躍於台灣龐克社群的創作者提供圖案,並將他們的作品製作成網版,於活動當天開放參加者現場體驗絹印。參加者可以自備T-shirt、布料、紙張印製圖案;現場也提供基本裁縫道具、布章與徽章,讓大家可以將圖案縫製在自己的背心、夾克等或是其他喜愛的衣物上。

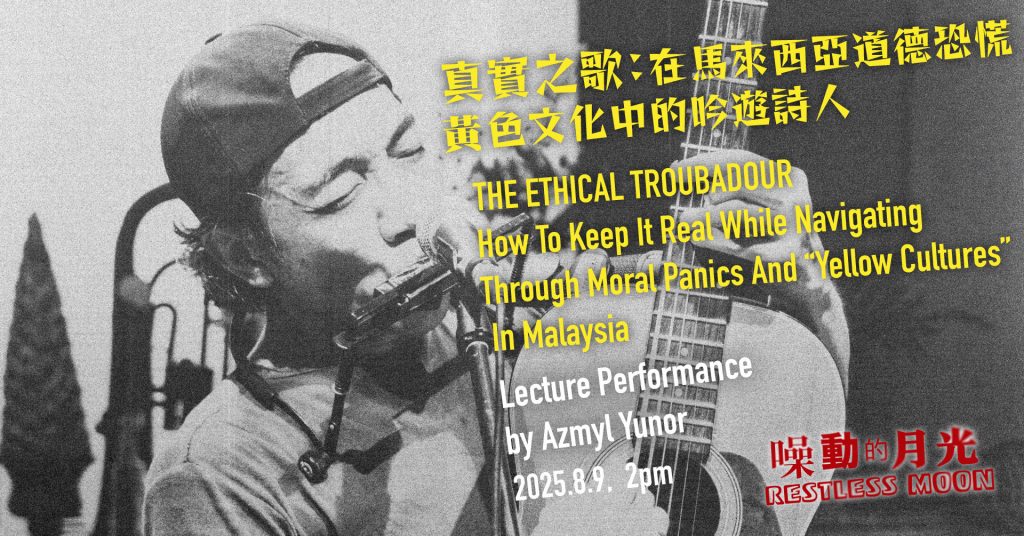

真實之歌:在馬來西亞道德恐慌與黃色文化中的吟遊詩人

自1970年代初期以來,馬來西亞音樂次文化與經常被政客當作替罪羔羊,藉此獲取政治資本,鞏固特定族群選民的支持,其政治操作透過媒體製造「道德恐慌」,將馬來西亞社會問題怪罪於搖滾樂團與搖滾文化。這類手法屢試不爽,甚至延續至2000年代中期,譬如迎接2006年的跨年夜時,吉隆坡表演場空間 Paul’s Place正上演一場硬蕊龐克音樂會,卻視為「道德敗壞」的黑金屬聚會而遭警方進行取締行動,逾百人被逮捕並強制進行尿檢。

「黃色文化」一詞,是政客慣常為搖滾樂文化貼上的標籤——即外來的、西方的、「不屬於我們本地的文化」;這一詞也經常被套用在其他音樂類型與藝人身上,如 Beyoncé、印尼當紅的 dangdut 女王 Inul Daratista,以及嘻哈、龐克、金屬等音樂風格。值得注意的是,這些負面指控多數針對馬來穆斯林族群。有時,「黃色文化」與道德恐慌的指控也會延伸到其他族群身上。這些恐嚇與控訴,其實是一場接一場精心策劃的政治戲碼:事實上,馬來西亞音樂地下場景仍然蓬勃發展,且其多元樣貌遠比當局透過媒體所呈現的更為豐富。

作為一名從2000年代至今持續活躍並親身參與地下音樂場景的資深藝術家——Azmyl Yunor將分享自身的創意實踐——試圖藉由不同藝術形式與媒介,在現有資源與平台達到有效影響,同時持續維持次文化與獨立精神的火苗,公開地向體制挑釁、比中指。

在馬來西亞,對抗權威從未如此令人振奮!

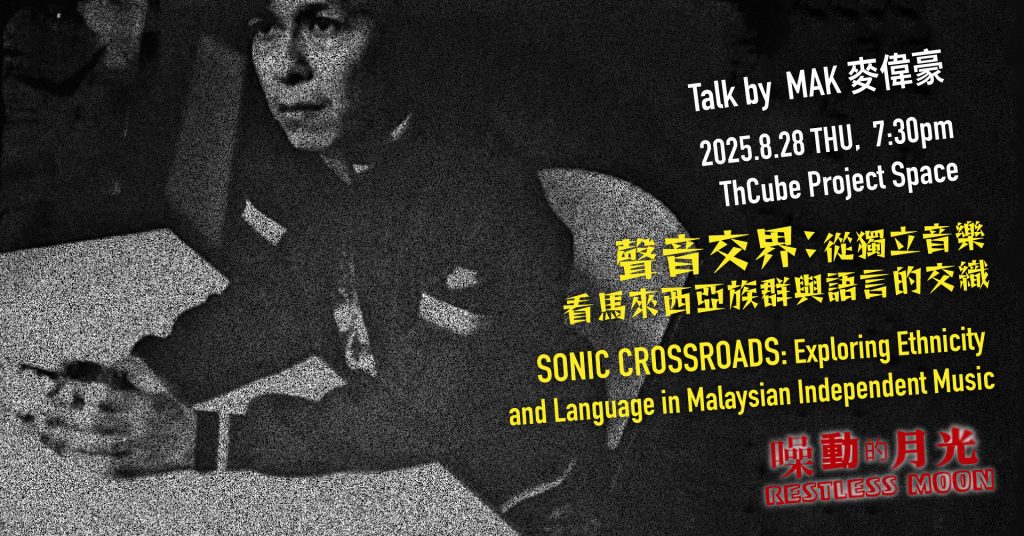

聲音交界:從獨立音樂看馬來西亞族群與語言的交界

時間:2025.8.28(四)7.30pm-9.00pm

主講:麥偉豪(MAK),資深音樂策展人

地點:立方計劃空間

馬來西亞,一個種族、語言與文化多元共存的國度,我們習慣在日常生活強調各族之前的友好與包容,在文化乃至語言上相互影響,卻很少停下來想:在音樂中,這些不同的聲音如何交會?又反映了怎樣的族群互動與文化選擇?

在主流音樂產業常以商業考量與語言分界劃分市場的情況下,獨立音樂成了一個更自由的實驗場域。它允許族群交流和語言混用,也允許少數聲音被聽見。而在這個場域中,不同族群的創作者,正以自己的語言、旋律與節奏,編織一種屬於馬來西亞的另類聲音地圖。

麥偉豪(Mak)從年輕時就受到馬來音樂的薰陶,中學時期大量的接觸當時盛行的馬來流行曲及搖滾樂,到後來投身獨立音樂領域,從推廣中文獨立音樂的初創時期,常被貼上「沙文主義」的標籤,一直到轉型成功並受到馬來音樂群體的認可,這過程中遊走在華人與馬來族群之間,觀察到不同族群音樂人如何處理語言與認同的選擇與掙扎,也體會到彼此間的差距與隔閡。Mak堅持在獨立音樂場景中尋找馬來與華人之間更多合作與碰撞的機會,並激發了進一步的思考,當語言不再只是溝通的工具,而是創作與認同的媒介,聲音能否帶我們跨越族群的邊界?

• 為什麼某些馬來創作者選擇用英語?這是商業考量還是身份選擇?

• 是否存在跨族群的音樂合作與語言混用的現象?

• 獨立音樂如何促進(或限制)語言的交叉與共融?

關於麥偉豪(MAK)

資深音樂策展人。 1998年加入中文地下音樂廠牌「黃火」,以激進和反動的態度,策劃了一場音樂改革運動,為當時馬來西亞中文音樂圈帶來了不小的震盪。2001年「黃火」解散後,他隨即創辦「擴音版圖SOUNDSCAPE RECORDS」,同時擔任KRMA樂隊鼓手,與一眾新生代樂隊 —— 孬、雪糕公民、浪氓等繼續開拓中文獨立音樂發展空間,持續與當時的主流音樂抗衡。

礙於中文獨立音樂的資源匱乏,2006年開始引進海外樂隊,在吉隆坡舉辦專場,企圖跨界取得更多馬來和英文源流觀眾的支持。曾合作過的國際樂隊包括MEW、Mogwai、GY!BE、天空爆炸、Tortoise、MONO和toe等。2008年全面轉投馬來與英文場景,與Liyana Fizi、Dirgahayu、mutesite、SKITS等藝人與樂團合作,出版實體與數碼專輯,並為他們舉辦專場演出和策劃海外巡演。

2015年和友人合作創辦了LIVE FACT(現場因素),並嘗試串連不同城市的獨立表演空間,建立亞洲巡演的網絡。2018年開始參與國際產業論壇,與海外業者展開合作與交流,尋找不同的方式輸出更多馬來西亞的音樂。2019年與合作多年的台灣音樂廠牌「浮現音樂」聯合創辦了「城市巨響音樂節」,囊括來自亞洲各國的獨立樂團,推廣亞洲音樂。2020年於疫情期間,與東協六個國家的策展單位聯合籌辦了「東協音樂節」(AXEAN Festival),打造一個讓東南亞樂隊獲得更多關注的全新平台。

麥偉豪與台灣音樂圈和產業有著相當密切的合作關係,曾合作過的藝人包括林強、瓢蟲、大象體操、草東沒有派對等,也多次參與金曲國際音樂節、JAM JAM ASIA、搖滾台中、赤聲躁動和浮現祭等音樂祭和產業屬性的活動。

展期:2025.6.21 — 9.7,2:00pm – 8:00pm,週三至日

* 註:7.9-7.25日為立方暑假休館,7.26重新開放

地點:立方計劃空間 (100台北市中正區羅斯福路四段136巷1弄13號2樓)

策展:馬紅綾(Beh Hoong Ling)

參展藝術家:Joe Kidd(The Ricecooker Archives)、Man Beranak(Rumah Api)、No Good & Azam Sa‘ad、Poodien、Azmyl Yunor、吸膠少年

展期活動:

一、開幕酒會暨講座 《馬來西亞地下音浪考掘:龐克世代的歷史與聲響》

時間:2025.6.21(六)3pm

講座:Joe Kidd

地點:立方計劃空間

二、Print Fast Dry Young——吸膠少年印刷體驗工作坊

時間:2025.7.26(六)2-5pm

主持:吸膠少年

地點:立方計劃空間

三、講座+即興演出《真實之歌:在馬來西亞道德恐慌與黃色文化中的吟遊詩人》

時間:2025.8.9(六)2.00pm-4.00pm

主講:Azmyl Yunor

地點:立方計劃空間

四、特別活動:《聲音交界:從獨立音樂看馬來西亞族群與語言的交織》講座

時間:2025.8.28(四)7:30pm

講者:Mak (麥偉豪)

Category:

Date:

2025 年 5 月 16 日