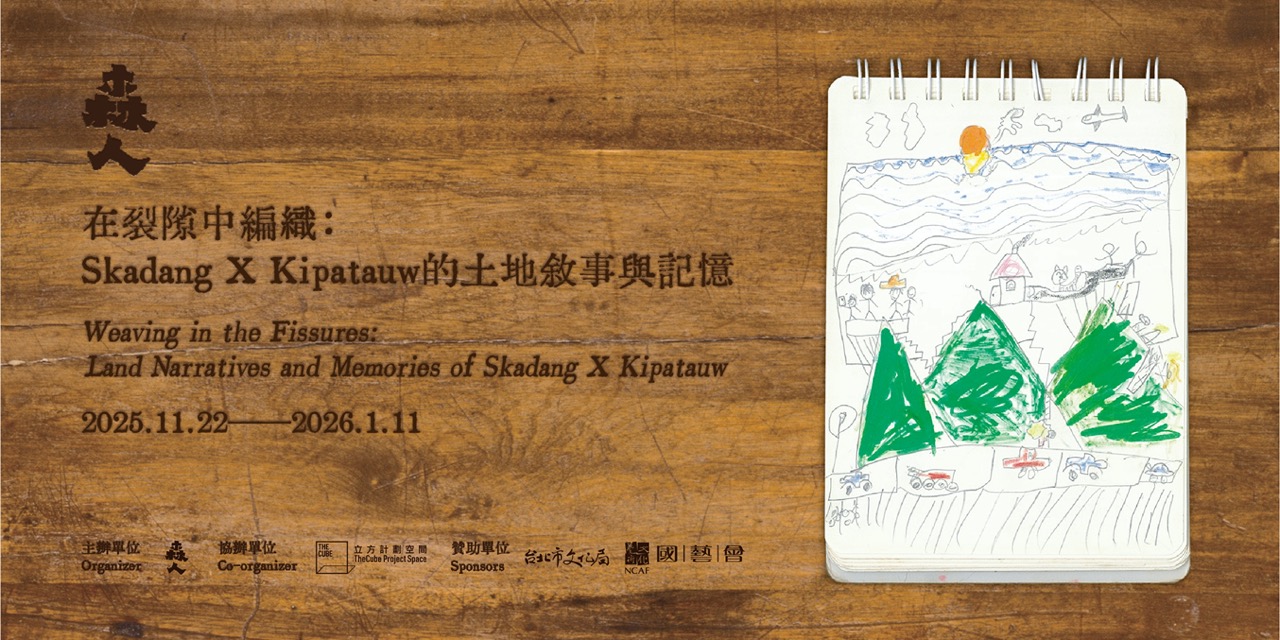

立方計劃空間非常榮幸再次與「森人-太魯閣藝駐計劃」合作,迎來計劃邁入第十年的展覽——《在裂隙中編織:Skadang X Kipatauw 的土地敘事與記憶》。自2015年啟動、2016年舉辦首場展覽以來,「森人計畫」已累積深厚的實踐基礎。今年為第九場年度成果發表,首次將駐地研究從太魯閣國家公園內的大同大禮部落,延伸至北投的 Kipatauw(北投社),展開一場跨越地理與歷史的兩邊對話。

本次展覽集結五組「駐山研究員」與三組「田野書寫計畫」的成果,回應2024年403花東大地震後太魯閣山林的創傷,同時深入挖掘凱達格蘭族群被隱藏的歷史記憶。展出內容涵蓋文件、影音、裝置、陶瓷、植物染與公共活動,呈現參與者以身體勞動與長期研究,持續縫合土地、身體與歷史裂隙的積極實踐。

關於本展

文/陳政道(策展召集人)

《在裂隙中編織:Skadang X Kipatauw 的土地敘事與記憶》

在一次的太魯閣登山活動結束後,團員歐怜君看到小孩的活動回憶手繪圖,在群組的分享:

看著自己的孩子在森林中奔跑

也許這就是最幸福的模樣

我們希望他們被大自然包圍著希望他們無憂無慮

部落媽媽表示老人家體力已無法上山而下一代不願意回來

眼裡盡是為了傳承而擔憂

儘管如此

還是一邊說只要他們開心快樂就好

看著一草一木

前人留下的遺跡

某些東西已悄悄長在我們心裡

在「森人計畫」邁入第十年的關鍵節點,我們面臨著一個深刻的提問:在劇烈的變動與歷史的遺忘中,我們如何重新與土地建立連結?2025年的「Skadang X Kipatauw」兩地駐研計畫,便是在此脈絡下展開。它不僅是地理上連結太魯閣的 Skadang(砂卡礑部落)與北投的 Kipatauw(北投社),更是一次雙重情境的交會:一端是0403強震後,太魯閣族人面臨的山林破碎、道路中斷與生計衝擊;另一端則是在北投持續挖掘凱達格蘭族群被隱藏的歷史,試圖重現其生活圖樣。

本次展覽匯聚了五組「駐地研究員」,以研究為方法,透過身體力行,回應著這兩片土地的召喚。面對災變,蔡宛璇與 Yannick Dauby 在〈Alang Skadang-觀察筆記 part2〉中重返震後的部落,記錄下巨石滾動、家屋傾斜後,人、動物與植物生態的轉變與存續 。余曉冰(Biang)則在〈土地會記得嗎?〉中,關注長者因地震無法重返祖靈之地的現實 ;她透過記錄寄宿家庭 Yaya Huwat 的傳統農法,並以植物染實驗,試圖將山中的土地記憶延續至平原 ,更敏銳地將此連結到台北基隆河岸凱達格蘭族消逝的芋田 。

這種對土地的關懷,也透過物質與身體的勞動,轉化為重建歸屬的實踐。林文萱的〈家屋計劃:一圈圈的回家〉,以泥壺蜂緩慢往返築巢的行為 ,對照AI時代的快速抽離。她親身採集太魯閣、北投的土壤,將易碎的泥巢燒製為恆久的陶瓷 ,以身體勞動重新「回家」。Ami Lien 與 Enzo Camacho 則從在地採集的植物纖維手工造紙出發 ,他們的核心提問是:我們如何能在殖民與掠奪式經濟之外,重新想像「土地」?物質的轉化在此成為理論與社會研究的途徑。

同時,研究員們也向內探尋,將身體的感官與夢境視為必要的研究路徑。謝茹安的〈在葉背〉,以蟬蛻為喻,探討夢境如何存於新舊身體的縫隙間 。她的創作連結了在北投保德宮祈求的「水」夢 ,以及太魯閣立霧山中如夢的景物 ,視夢境為回溯失落母語及身體記憶的線索 。

最終,這些研究實踐將透過 Ami Lien 與余曉冰共同帶領的「紙張與植物染」工作坊 ,以及 Ami Lien 關於亞洲人民運動的分享會 ,回饋並織入社群。

值得一提的是,本次展覽開幕也將初步分享「KNARPAY 流傳:北投社,你在哪裡?」田野書寫計畫的成果。此計畫以巴賽語「KNARPAY」(流傳)為名,在保德宮信眾和工作團隊的共同票選下,選出了三組獲選者:黃千珮、陳非易、陳姿華與張瀚。他們深入北投社頂社、保德宮等關鍵場域,如果說駐地研究員們是以物質、影像與感官來編織敘事,那麼這三組書寫者便是以文字的田野調查,共同發掘那些關於信仰與生活的軼事。兩者在此交會,共同呈現出一幅關於 Skadang 與 Kipatauw,在土地裂隙中頑強生長、記憶與流傳的立體地圖。

策展論述

在裂隙中編織:一種因地制宜的「團絡式策展」

文/陳政道(策展召集人)

《在裂隙中編織》所關照的,並非一個比喻性的策展主題,而是兩個真實且迫切的在地性現實。本計畫連結的太魯閣Skadang與北投Kipatauw,兩者均為原住民族的傳統領域,並都處於深刻的斷裂帶:Skadang的裂隙,是0403強震損壞了族人回返家屋的路徑、面臨重組生計的物理性創傷;Kipatauw的裂隙,則是幽微的歷史性斷層——源於凱達格蘭族群被隱藏的歷史,並在「北投社三層崎公園」的敘事爭議中,顯影為一場「誰有權述說?」的文化主權之爭。

面對如此真實的斷裂,任何外來的藝術介入,都可能複製傳統的知識採集模式。這正是我們一直以來稱呼參與者為「駐山研究員」(Resident Researcher)的核心原因,強調以研究為基礎,取代直接生產作品的慣性;森人計畫更在意的,是研究員與在地社群如何在共同對話中,探問傳統領域的「展覽」意義,與發現在地社群的美學思考。

因此,本展覽的核心,是實踐一套我們稱為「團絡式策展」(Meshwork Curation)的倫理方法。此方法論借鑑提姆・英格德(Tim Ingold)的「團絡」(Meshwork)概念,將策展視為「參與」並「揭示」既已存在的生命「線條」(lines)的過程,而非由策展人從中心建立「網絡」(Network)。這套方法論拒絕均質化的操作,而必須深刻地「因地制宜」。

在太魯閣Skadang,計畫實踐的是透過緊密的共同生活。大同部落被稱「黑暗部落」,緣起 2015 年《石與樹》與太魯閣族婦女耆老Bnu Pasang(李阿香)玫瑰石的交換事件,讓我意識到藝術在此地必須褪去來自藝術學院學習知識的慣性操作,轉為思考如何建立與在地社群對話機制。因此,研究員被安排駐山,與太魯閣大同部落婦女耆老們一起生活,知識的傳遞來自共同的日常。

然而,在北投Kipatauw,此一模式全然無效。Kipatauw脈絡是高度都市化、文獻稀缺且議題複雜。因此,我們的策展方法轉向為知識中介與系統性的融入。自2018年受獨立策展人徐文瑞與鳳甲美術館邀請、認識三層崎公園爭議以來,森人計畫於2020年形成了常態的「森人—北投藝駐計劃」團隊(成員:曾韻潔、許家榕、劉姍姍、蘇珀琪),並以公共藝術的方式持續與「北投保德宮」建立信任。奠基於此,2025年我們以「腳下的土壤,留住一群人的信仰」為題的安排駐地規劃,不是讓研究員獨自面對田野,而是受邀參與由北投團隊精心策劃、向公眾開放,由系列講座、田野走踏與工作坊所構成的知識網絡。

一個方法,兩種路徑,最終匯聚於一個不可妥協的倫理核心:策展權的轉移。本展覽中,駐山研究員的入選,其最終票選權皆不屬藝術專業背景的工作人員,而是交付「太魯閣大同部落婦女會」與「宮主潘國良先生與宮廟信眾」共同決定;田野書寫計畫的評選,則由「宮廟信眾」及「森人—北投藝駐計劃」團隊參與議決。

因此,觀眾在展場所見的,不僅是一系列土地的回應;更是這套「團絡式策展」機制運作的軌跡。它所生成的,可能是一種在地的、另類的知識系統。我們試圖在真實的裂隙中,透過藝術,緩慢、有機、蔓生、且紮實地,將那些斷裂的線條重新編織起來。

策展團隊簡歷

本次展覽的策展方式,體現了「森人計畫」十年來與在地社群共同發展出的「共同策展」(Co-curation)實踐。 它更似一個「團絡」(Meshwork),由計畫主持的框架設計、在地社群的知識判準、以及計畫團隊的協力執行所共同構成,旨在探索一種由在地住民引導展覽的去殖民倫理。

計畫主持/策展召集人

陳政道 森人計畫發起人。負責計畫的總體架構、資源整合與跨社群連結,致力於透過將決策權轉移至在地社群,探索藝術進駐在傳統領域中的倫理實踐。

策展暨計畫團隊

許家榕、曾韻潔、劉姍姍、蘇珀琪 作為策展團絡的夥伴,團隊負責田野研究、資源媒合、社群溝通與活動規劃。尤其在北投,成員們共同負責年度議題的發想與轉化,是構成此共作模式不可或缺的力量。例如,團隊於2025年策劃了《腳下的土壤,留住一群人的信仰》計畫,聚焦於凱達格蘭族北投社的傳統領域「頂社」(三層崎一帶),並在此舉辦一系列的座談、工作坊及田野走踏活動。

在地策展暨評選委員會

Skadang 太魯閣大同部落婦女會 自2018年起擔任核心策展團隊,掌握駐地研究員徵件企劃的最終票選權,以其深厚的山林智慧與生活美學,實質主導太魯閣藝駐計劃方向。成員包括 Cumey Hrosi(王佳珍)、 Icyang Pasang(李秀惠)、Kumu Unang(李慧蓮)、Qurug Tumiyu(李圓圓)、Simat Qurang(李秀菊)、Tumun Masaw(馬紹都姆恩)、Yeyku Rikaw(簡春梅)、Yaya Huwat(陳愛玉)、Bnu Pasang(李阿香)、Yuri Pasang(李阿雪)。

Kipatauw 北投番仔厝保德宮 2025年首度參與評選作業,作為北投社後裔與在地信仰守護者,成員以宮主潘國梁先生與宮廟信眾,提供關鍵的在地視角,共同票選「KNARPAY 流傳」書寫計畫及駐地研究員。

關於駐山計畫

〈抵抗氣候帝國主義〉,Ami Lien & Enzo Camacho,2025

我們實踐中一個核心的問題是:我們如何重新想像「土地」,以對抗殖民佔領與帝國主義式的掠奪經濟?過去幾年,我們透過以「採集素材手工造紙」的方式,發展出一種補充理論與社會探討層面的實踐方法。在駐村期間,Ami以太魯閣森林中的在地植物纖維進行實驗,並在駐地夥伴的指導下,運用他們山中生活中可取得的材料與資源。

藝術家余曉冰(Biang)和Ami Lien,與雜草稍慢合作,在駐村期間舉辦了一場與Skadang部落及更廣泛社群的造紙與植物染工作坊與討論。我們分享在駐村期間以太魯閣森林材料所發展出的技術與經驗。由於許多植物在Skadang太魯閣族中具有傳統與當代的用途,我們希望透過共同處理這些植物,能喚起部落對祖靈山脈的記憶與連結,進一步強化其與土地的關係。

在駐村期間,Ami亦前往菲律賓,參與「人民反氣候帝國主義與軍事主義大會」(People’s Conference Against Climate Imperialism and Militarism)。正如颱風「Ragasa」帶來的悲劇所揭示的那樣,氣候變遷對全球最被剝奪的社群造成了不成比例的衝擊。返台後,我們將於立方計劃空間舉辦一場講座,分享亞洲各地進步的人民運動如何共同對抗導致當前氣候危機的帝國主義與軍事主義議程。

〈家屋計劃:一圈圈的回家〉,林文萱,2025

在這個AI能快速生成圖像的時代,圖像的生產越來越脫離人的身體與時間。然而我所駐村的地區——太魯閣、北投與陽明山——仍保存著一種以身體勞動、往返與記憶累積所生成的圖像。這次計劃以泥壺蜂的築巢行為為靈感,作為探索「家」與「歸屬」的起點。泥壺蜂每次僅能銜一小口泥土,往返山林與巢穴,無數次的環繞堆疊出一個家屋,這個緩慢的過程象徵人類在遷徙與勞動中構築生命圖像的方式。

駐村期間,我以身體介入土地,採集泥壺蜂離巢後的遺跡,並以高溫燒製為陶瓷,使原本易碎的泥巢轉化為文化性的恆久物件。太魯閣的岩石土、北投的硫磺氣息、陽明山的火山灰——每種土壤都承載著地方的記憶與生命痕跡。作品以泥壺蜂的視角出發,從巢穴內向外窺視人類世界,結合陶土與敘事影像,營造在黑暗縫隙中等待孵化與探索的情緒。

展覽中觀者將同時面對真實泥壺蜂巢的陶瓷物件與其虛構敘事影像,經歷由內而外、再由外而內的觀看轉換,如同「一圈圈的回家」——回到土地、自然與生命記憶的原點。

〈土地會記得嗎?〉,余曉冰(Biang),2025

註:我謹此向大禮-大同地區土地的傳統與現存守護者──太魯閣族──致敬,並向他們的長者──無論是過去、現在或未來──表達最深的敬意。

這些年來,我多次來到砂卡礑,在創作中以植物作為思考土地與歸屬的媒介。無論是原生或外來植物,它們共同描繪了我與寄宿家庭之間共享的經驗,也追溯了他們在太魯閣國家公園內的生活與被迫遷離的歷程。

這次在0403地震一年後重返砂卡礑,我注意到隨著天災與時間的流逝,越來越多太魯閣族長者無法再回到山中的祖靈之地。

在平原上,我看到寄宿家庭的Yaya Huwat持續辛勤耕作,以太魯閣族的傳統農法在山外延續土地的記憶。她實踐多樣性共耕,不使用化學除草劑、農藥或肥料。她以編織般的方式經營植物與生態網絡──她的耕作是滋養土地,而非掠奪土地。然而,她離開山中的一年,也讓那片土地的植物多樣性明顯減少。

為了向這些傳統農法致敬,我嘗試以自然染色進行創作,使用採集自太魯閣森林的植物與砂卡礑傳統材料kmagas,以及來自平原與山地的植物,探索Yaya Huwat如何將山中的土地記憶延續至平原。

同時,在台北基隆河岸,凱達格蘭族教師Avas指給我們看,在混凝土堤岸間仍有芋頭生長──那是過去多樣農園被都市化與軍事化取代前,殘存下的微弱痕跡。它讓我想起砂卡礑林道旁的芋頭,如今山中的傳統農園也正逐漸消逝。

土地是否會記得曾被細心照顧的方式?森林是否會記得那些與它共生的人?抑或,它僅會留下破壞與消逝的痕跡?

在創作實驗中,我也嘗試以傳統且更永續的材料取代現代植物染中常用的礦物媒介。那些被視為「失敗」或難以控制的結果,也映照了人類與自然共存的掙扎與矛盾——這些課題,至今依然迫切。

〈Alang Skadang–觀察筆記 part 2〉,蔡宛璇與 Yannick Dauby,2025

山崩下來。巨石滾動。枝幹飛落。房子傾斜。步道塌陷。山上動物和人,安在?

2022年,蔡宛璇和Yannick Dauby及兩個孩⼦⼀家共同上山進⾏森⼈計畫,他們住在⼤同部落的彩虹屋,並在之後共同發表了《Alang Skadang–觀察筆記 part 1》,呈現⾃⽴建構的山上家屋之運作流,與周邊資源間的關係。同時也述及居家動物⽇常,陷阱狩獵傳統,以及家屋主⼈有關個⼈的與群體的故事。

2025年,在0403太魯閣強震過後⼀年多,蔡宛璇和Yannick Dauby,在夏⽇重返太魯閣,與彩虹屋的主⼈Simat Qurang、Biyu Mopo,以及椰果的家的主⼈Yeyku Rikaw,⼀起上山。上山的路途,他們斷續憶及並嘗試重述地震過後的⼀些經歷,冒險下山時沿途所⾒,並分享當時留在山上的族⼈所觀察到的現象,以及山屋中幾隻家庭動物的各⾃轉變。

兩位另外拜訪了研究太魯閣植物⽣態20年以上,並進⾏原⽣種植被復育⼯作的學者——張⽊林先⽣,他依據多年的⽥野經驗,嘗試描述從植物的角度,是如何回應這樣⼀類對動物⽽⾔深具毀滅性的災害︖

如果我是一隻鹿,我會跑得比山崩還快。

如果我是一頭野豬,我會跳過滾動的巨石。

如果我是一隻猴子,我會爬過樹枝回到我的家人身邊。

如果我是一隻貓,我會躲在房子後面。

如果我是一隻狗,我不會離開我的主人。

〈在葉背〉,謝茹安,2025

在駐地研究的期間,我的身體與夢境隨著旅程的推移而改變,宛如一隻蟬。

蟬在蛻皮以前,表皮細胞逐漸與舊有的外骨骼分離,兩者之間生成一道細微的空隙。待時機成熟,成蟲便從背部的裂縫推擠出去,迎向外部世界。如果將睡眠的過程比喻為蟬的蛻皮,那麼夢就存在於身體的縫隙之中,它像是新舊身軀交替之間的產物。

身體將記憶和感覺交付給夢境,於是夢成為創作的源頭。無論是在凱達格蘭族的聖山──七星山,或者是太魯閣族所居住的立霧山,如夢似幻的景物無所不在。許多昆蟲隱身靜止在葉子的背面,展開一場集體睡眠,所有會飛行的生物都攜帶著夢的特質,牠們能輕易完成我們身體無法企及的事,讓人著迷。

我聽聞立霧山裡的獵人若做了春夢,那些夢往往與獵物有關,夢召喚了這段狩獵關係的到來。在這裡,做夢的人與解夢的人交會,我們用夢境回憶身體曾經擁有過又失去的,還沒發生卻預示要到來的。

在日夜交錯、已停不下來的夢之中,身體提供了唯一的線索,讓我去猜測、推敲和探尋那些我從未認得的母語及昨日。

關於田野書寫計劃

以為將從身分說起:北投、攝影師,那些照片後面的事|陳姿華(Uselrepe)

由原住民族身份作為書寫研究的起點,一部分的家庭故事來自母親位於屏東霧台部落的連結,而父親則是世代居住在台北唭哩岸地區的家族,從小跟著祖父母根據歲時年節前往位於立農街上的慈生宮、吉利街的慈惠堂,無論是信仰或身份成為驅動力在計畫中試圖透過族譜的挖掘找尋唭哩岸地區平埔族族群的地方連結,然而這是開始時的研究方向。然而透過北投故事及資訊的探查,期間看見了許多精緻而講究的黑白銀鹽相片,過往的藝術創作經驗在這些媒材的使用與由影像故事回推的拍攝技術中,有了相較於族譜挖掘更強烈的好奇和參與的渴望,書寫計畫在此時有了岔開的枝枒與新的連結,以攝影技術的參與探究北投溫泉區的歷史影像,無論是溫泉區飯店、湯屋入口處的紀念影像或周遭北投公園地區的紀錄影像都有機會透過攝影的角度進行討論,畫面不只是被視為地方史的檔案影像而是關於當時的寫真館攝影工作及北投觀光產業的角色切面,似乎也回望了一開始書寫關於身份的念頭,而這個身份從原住民族再疊加上了攝影師的角色。

親子走讀書寫:北投社原民信仰探勘之「保德番仔王爺與土地公」|黃千珮和陳非易

這份書寫來自於一個想要對北投歷史、文化、社群能夠有所感知的想望,並作為生活的一種總體觀察。期待完成一份研究與生活並進、在個人投入於北投在地文化的過程中,也能攜手孩子一同走入北投保德宮、走訪番仔王爺與「平埔社」土地公,並在生活與儀式穿梭之間,開啟對這片土地的自我認識與文化認同。而後,將相關的文史資料彙集成文字記錄,並透過文史繪本的創作重新建構在地記憶,並讓地方文化得以透過兒童閱讀向下扎根。

此計畫內容區分為兩個部分,包含文字書寫以及繪本輸出。透過文史研究將「保德番仔王爺與土地公」的遷徙痕跡、傳說與歷史故事等內容,彙整成一個有系統的論述脈絡,內容包含(1)北投社的歷史淵源、(2)從水路解析北投社的遷徙、(3)北投社遷徙故事中的神祇故事,最後再聚焦(4)保德宮的遷徙與爭議。有了文本的鋪墊,我們再透過文史轉譯的方式,以繪本的手法、童趣的角度,把「保德番仔王爺與土地公」的文化及歷史故事作為一個故事敘述的展示。期待在文本敘述及繪本轉譯輸出的交相輔助之下,將番仔王爺與「平埔社」土地公的故事,在歷史、環境議題、族群認知、文化視野的理解中,讓更多不同領域的受眾都是一同感知這個存在著情感與信仰的北投文化敘事。

Kipatauw迴聲:探尋凱達格蘭族在台北的足跡|張瀚/英文台灣史

台北的凱達格蘭族(Ketagalan)處境與我曾造訪過的道卡斯族或西拉雅族社群有所不同。後兩者至今仍維持緊密的社群連結,並保有更為實體的祖先記憶。相較之下,凱達格蘭族在台北的文化遺產相對分散且抽象。大多數族人不再居住在原有社群內,許多人直到近期才開始探索自己的根源。由於文獻紀錄有限,加上數十年來政治與文化的沉默,這項尋根工作變得更加複雜。儘管如此,這份文化仍持續存在,且有許多專注的後代正努力復興凱達格蘭文化並爭取官方承認。

經歷數世紀的文化同化與遷徙,到 20 世紀初,凱達格蘭族在本次計畫的焦點北投社(Kipatauw)仍留存了三個聚落。日本殖民政府為了開採白土(高嶺土),強制遷移了上社;隨後又為了興建賽馬場,遷移了中社。位於番仔厝(Huan-á-tshù)的下社則以漢人與凱達格蘭族混居的型態存續下來,但多數房舍在捷運施工時被拆除,再次迫使居民遷離。儘管歷經這些流離,貴子坑附近的舊頂社仍然是一個重要的祖靈地,許多歷史脈絡都與此區域連結。

過去幾個月,我持續拜訪由凱達格蘭族潘氏家族創立的兩大信仰中心:保德宮和自立教會。在這兩個地方,仍可找到實體的文化痕跡與具備知識的後代。我也參加了由森人—北投藝駐計劃主辦的數場工作坊、講座與導覽,探索原住民族在台北都市景觀中的多樣存在。

在此期間,我固定參加由凱達格蘭後代領導的巴賽語(Basay Language,北台灣原住民族常見的語言)每週課程。儘管這門語言已超過70年未被使用,日本學者曾記錄了大量的語料,其錄音檔直到近期才被數位化。

值得一提的是〈淡水各社祭祀歌〉,它是少數凱達格蘭族仍能吟唱的曲目之一。歌詞於1722年以漢字記錄下來,而已故的潘慧耀耆老則能夠憑藉其祖母的吟唱回憶起其曲調。這首歌至今仍在儀式和文化活動中被傳唱。

我的田野調查也包括對以下人物的深度訪談:與1990年代後期重燃凱達格蘭意識的平埔復興運動相關人物、仍在領導廟宇和教會的潘氏家族成員,以及參與巴賽語復興的成員。

同時,我參考了清代和日治時期的歷史文獻、現代學術研究以及台北市會議記錄——特別是關於將頂社的「北投社三層崎公園」正名為「Kipatauw」的努力。

綜合這些資料,我計畫以英文撰寫一個涵蓋五到六個部分的「北投社凱達格蘭族」系列文章。這段歷史不僅鮮少為台北市民所知,在英文世界中的資訊更是稀少。本系列從歷史記載開始追溯社群的變遷,並以當代族群的反思作結。

關於駐山研究員

Ami Lien & Enzo Camacho

在過去十多年裡,Ami Lien 與 Enzo Camacho 發展出一種跨領域的創作實踐,透過關注在地化的剝奪、存續與抵抗形式,探討地緣政治關係,特別聚焦於菲律賓的脈絡之中。近期的創作特別關注以甘蔗生產聞名的內格羅斯島(Negros)上的農業生產實踐,以及土地與勞動被剝削的現象。透過田野調查,他們與當地的行動者與社群成員並肩合作,試圖指向一種潛伏於底層的抵抗實踐。

他們的個展曾於紐約MoMA PS1、格拉斯哥現代美術館、柏林當代藝術中心(Center for Contemporary Art Berlin)、香港 Para Site 藝術空間、弗萊堡藝術協會(Kunstverein Freiburg)、紐約47 Canal畫廊,以及菲律賓奎松市的Green Papaya Art Projects展出。

林文萱

林文萱出生於台灣新竹,現居台北。她的創作經常以陶土為主要媒材,藉由陶瓷的各種面向探索精神性與物質之間的連結,思索陶藝與自然、情感、記憶之間的關係。研究所期間受加斯東・巴舍拉(Gaston Bachelard)「元素詩學」(the poetics of the elements)的啟發,她將陶土與容器視為「心的居所」,從自然中獲得靈感,與風、火、水、土共創,探索人與自然的共存與交會。2018年她於台灣藝術大學取得藝術碩士學位,並於同年開始嘗試尋找泥壺蜂巢並進行燒製,透過改變其物質性定義作為創作手法,嘗試以此討論陶藝與自然界的連結,也用作品來記錄自身內心和世界對話的歷程。

目前,她積極參與駐村與跨領域合作,延續著對世界的好奇心來延續創作動能,以藝術計劃和展覽積極參與國際展出與交流活動。2023年於荷蘭EKWC歐洲陶藝中心進行駐村創作、2024年於捷克University in Ústí nad Labem(UJEP)駐村,並作品曾於布拉格裝飾博物館、阿姆斯特丹Mediamatic、鹿特丹Garage Rotterdam參與國際性交流和展出。2025年受邀於陽明交通大學藝空間舉辦《心土之間》個展,並於同年參與森人藝駐計劃。

余曉冰(Biang)

余曉冰出生於澳洲布魯(Boorloo,今珀斯),擁有婆羅洲客家血統,現居台北。她的藝術實踐探討人、土地與生態之間的相互關係,並從「無所屬之地」(placelessness)的狀態出發,透過多樣的材質去理解人與場所的連結,反映移居與棲居的經驗。她的混合媒材裝置作品常結合園藝實踐,藉此探索文化歸屬、環境連結,以及離散社群中不斷變動的身份認同。

她曾就讀於西澳科廷大學(Curtin University)與柏林藝術大學(Universität der Künste Berlin),並於國立臺灣藝術大學取得碩士學位。其作品曾於國際展出,包括臺北市立美術館、加拿大溫哥華亞洲當代藝術中心(Centre A: Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art)、浪漫台三線藝術季、南島國際美術獎,以及「Arch Lunar Art Library」——首個被送往月球的當代藝術典藏計畫。

余曉冰亦積極參與社群與駐村計畫,如「森人:太魯閣藝駐計劃」、慈恩國際藝術村(Cien International Artist Village)、龍潭大河文藝季(Dahe Literature and Arts Festival)等。她的創作結合跨文化經驗與在地實踐,以詩意而批判的方式,編織出根植於生態與文化地景的敘事。

蔡宛璇 & Yannick Dauby(澎葉生)

蔡宛璇,創作媒介從裝置、圖像、錄像和詩文著手。裝置作品經常具暫時性,並與所存在空間構成一特殊關係。錄像創作受實驗電影啓發,呈現開放性的敘事空間,或風景與內在活動的折射。近年作品持續關注在地文史元素與環境面向。2004年起她與聲音藝術工作者Yannick Dauby 即展開合作。2018年兩人創立「回看工作室」,進行聲音藝術相關活動,及社群與公共空間藝術的實踐。

Yannick Dauby(澎葉生),1974年生,創作和研究從音樂開始,並延展極廣:即興演出,電子原音音樂(electroacoustic)編曲,以及人類音樂學。他持續不斷在大自然、都會和工業環境中進行錄音工作。這些聲音成為他編創和出版的素材,或是其它相關創作:與影像結合、聲音裝置、集體創作實驗、線上播放或作品下載。他的創作主軸關注聽覺經驗,聚焦在聲音風景、以及人與動物在聽覺上所彼此建立出的關係網絡。他定居臺灣十餘年,透過不同計畫探索聲音與音景的可能,並持續發表相關創作。

謝茹安

生於臺灣南投,畢業於荷蘭阿姆斯特丹的 Gerrit Rietveld Academie,作品多以攝影、錄像與聲音設計為主要媒材。2021年於阿姆斯特丹 Nieuw en Meer舉辦個展《樹洞》,透過沈浸式錄像模擬城市行道樹「聆聽」的可能性,探討植物的感官能力與「樹聯網」(Wood Wide Web)理論。隔年展開多項跨領域合作,包含與荷蘭萊頓植物園及歐洲科學之城的計畫。

接續至2024年,透過臺南市美術館個展《時間劇場》、攝影計畫《慰靈》以及錄像作品《回返之逕》,探究殖民政權對臺灣生態與動物的影響,並藉由系列作品剖析人與自然之間複雜的權力結構。近期,隨著創作階段的轉變,新的研究與實踐焦點落在「與自然相繫的身體記憶、感官經驗與夢境」之上。

關於田野調查研究員

陳姿華(Uselrepe)

Uselrepe(魯凱語名,讀音:烏斯樂普)漢名:陳姿華,經營台北劇場/攝影空間暗.敞(clair-obscur),以自製箱型相機(Box-camera)進行街頭拍攝,創作多使用影像及複合媒材構築及探討影像生產的時間與現場,並透過攝影藝術的實踐進行創作與分享。任Dubbing PHOTO左偏影像、視掘研究社等藝術團隊共同創立成員,學生時期由影像拍攝開啟了凝視自身原住民族身份的探究及追尋,往返屏東霧台與台北的求學、工作生活場域,曾製作探究家庭長者失智與囤積等議題的作品《藏屋》,近年參與原住民族電影學院與來自不同部落的族人共同製作台灣第一部全原住民族製作的短片《半途》並入圍第十五屆金片子大賽。

黃千珮和陳非易

由兩組親子組成的團隊,兩位媽媽黃千珮(MuNi)、陳非易(FeiYi)是這次走讀書寫的主要書寫者,以「保德番仔王爺與土地公」的遷徙痕跡、傳說與歷史故事為主題,透過與孩子們在親子走讀與探勘的觀察與對話,將研究所得資訊以故事繪本的方式呈現。

兩位提案者平時皆從事學研工作,一位長期投入文史探查研究以及關注在地社群的藝術文化推廣與社區服務,另一位擔任國防美術館執行長、在藝術策展經驗豐富外,也曾與北投區公所合作開設藝術創作課程。兩位媽媽是研究上的好夥伴,也因工作關係成為北投地區的「新住民」。這次計畫,是以親子走讀的方式回應「KNARPAY」,希望透過書寫記錄輔助相關文史資料的「流傳」,並藉由研究調查,將在地原民文史資料轉化為擴及兒童年齡層的故事繪本。

張瀚

自2015年以來一直從事台灣文化與歷史研究。在擔任《台北時報(Taipei Times)》記者與歷史專欄作家(2015年至2023年)期間,並創立了英文歷史專欄「台灣在時間裡(Taiwan in Time)」,該專欄至今仍在每週日見報,現在也同步發布於Instagram和YouTube平台上。

在過去十年中,特別關注的領域是台灣多元文化和語言的保存與復興。由於現代化和主流文化的壓力,許多文化和語言正逐漸消逝。曾撰寫多篇文章探討此議題,重點介紹了那些努力維護自身文化遺產、並向大眾推廣意識的個人和社群,也透過「台灣在時間裡」專欄,完成了許多關於文化同化與壓迫歷史的研究。其中,平埔族群首當其衝承受了最初的文化壓迫,時至今日仍未獲得政府的官方承認。

接觸到的第一個平埔族群復興運動是苗栗縣新港社的道卡斯族(Taokas)。2018年,參加了他們重新恢復的牽田(kantián)儀式,了解該社群如何在數十年的壓抑後,重新找回其身份、語言和傳統。儘管失去了大部分的語言,他們仍出版了一本繪本和一本約500個詞彙的字典,村莊周圍的標誌現在也顯示了道卡斯語詞彙。於是記錄這個復興過程,同時也撰寫了幾篇歷史專題,詳細介紹了早期道卡斯族與漢人的互動,以及他們後來遷徙至南投埔里的歷史。

後來也前往其他文化復興地點,包括宜蘭奇立板社(Kiripoan)噶瑪蘭族(Kavalan)的「海祭」,以及台南北頭洋(Pataran)西拉雅族(Siraya)的「夜祭」。在每一個社群中見證了人們對重新找回的根源所展現出的深厚情感連結——而這些人中,許多都是近期才得知自己擁有原住民血統。

主辦 |森人

協辦 |立方計劃空間

贊助 |國家文化藝術基金會、台北市文化局

開幕活動

一、田野書寫計畫成果發表「KNARPAY 流傳:北投社,你在哪裡?」

時間:2025.11.22(六)3:30pm

主持人:陳政道

對談者:陳姿華(Uselrepe)、黃千珮+陳非易、張瀚

地點:立方計劃空間

二、「對抗氣候帝國主義」講座

時間:2025.11.22(六)5:30pm

主講:Ami Lien

地點:立方計劃空間

Ami Lien 將分享她近期前往菲律賓的經驗與見聞。期間,她與一個原住民社群同住,了解他們如何集體抵抗企業與政府勢力將他們驅離祖傳土地的行動。她也參與了一場會議,與來自亞太地區(包括柬埔寨、印度、印尼、尼泊爾及孟加拉)的原住民族代表交流,了解他們如何對抗加劇氣候變遷、並摧毀土地與文化的掠奪性產業。Ami 將把這些觀察連結回她在太魯閣駐村期間的經驗——那段時間同樣受到颱風、地震、洪水與山崩的影響。她將進一步闡述亞洲地區的進步社會運動如何抵抗帝國主義與軍事主義的結構,這些正是導致我們當前氣候危機的主要推手。

展期:2025.11.22 — 2026.1.11,2:00pm – 8:00pm,週三至日

*註:2025.12.31–2026.1.1 立方休展,1.2 重新開館。

地點:立方計劃空間 (100台北市中正區羅斯福路四段136巷1弄13號2樓)

策展團隊:

策展召集人|陳政道

策展暨計畫團隊|曾韻潔、許家榕、劉姍姍、蘇珀琪

在地策展暨評選委員會|Skadang 太魯閣大同部落婦女會、Kipatauw 北投番仔厝保德宮

參展|

駐山研究員:Ami Lien+Enzo Camacho、林文萱、余曉冰(Biang)、蔡宛璇+Yannick Dauby(澎葉生)、謝茹安

田野書寫計畫:陳姿華(Uselrepe)、黃千珮+陳非易、張瀚

*本展主視覺元素由黃柏翔提供

展期活動:

一、田野書寫計畫成果發表「KNARPAY 流傳:北投社,你在哪裡?」

時間:2025.11.22(六)3:30pm

主持人:陳政道

對談者:陳姿華(Uselrepe)、黃千珮+陳非易、張瀚

地點:立方計劃空間

二、「對抗氣候帝國主義」講座

時間:2025.11.22(六)5:30pm

主講:Ami Lien

地點:立方計劃空間

Category:

Date:

2025 年 10 月 22 日