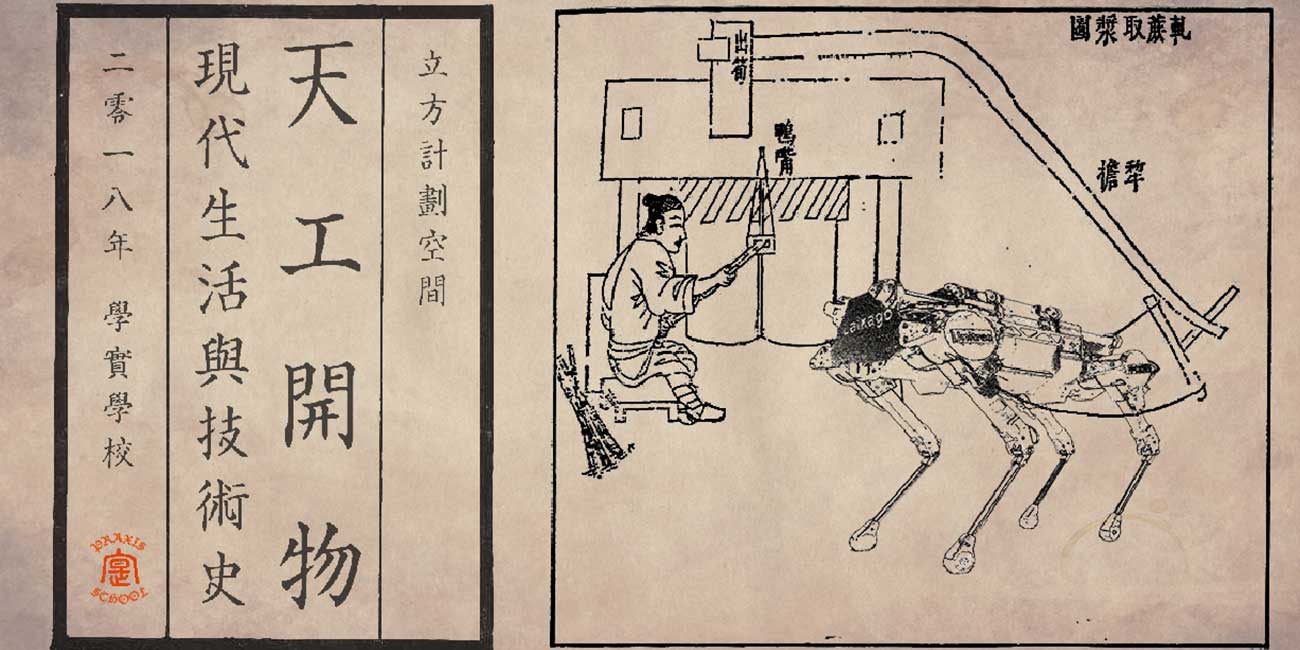

2018學實學校|天工開物——現代生活與科技史

「學實學校」是立方計劃空間的系列主題講座/工作坊計畫,繼2016年「諸眾之貌──亞洲社會運動群像」及2017年的「歷史與身體、網絡與社會」之後,2018年的學實學校以「天工開物──現代生活與技術史」為主題,更聚焦於探討人與物的關係及其歷史,以及我們如何面對和回應。全系列講座自2018年8月持續至2019年3月,總計共12場次,講師包括黃孫權、李尚仁、劉妍、謝英俊、徐文瑞、洪廣冀與李士傑等。

2017一年講堂:歷史與身體、網絡與社會

「學實學校」(Praxis School)是立方計劃空間的系列主題講座/工作坊計畫,延續2016年邀請藝行者(artivist)黃孫權教授,講授為期一年的講堂及策展實踐「諸眾之貌──亞洲社會運動群像」之後,2017年邀請了四位不同領域的社會實踐者/文化研究者擔任講師:王柏偉、王墨林、黃孫權及李士傑,分別以「我的身心歷史」、「冷戰時空下的歷史脈絡」與「網絡與社會」為題規劃三單元的講座/工作坊。

「雙束現實」國際論壇 (《現實祕境》第二階段)

「雙束現實」論壇延續2016年台北《現實秘境》展覽的核心議題──以冷戰歷史經驗及其影響為線索,重新思索當下亞洲內部彼此之間、以及亞洲與世界關係,特別邀請來自新加坡、馬來西亞和台灣三地的學者、藝術家、研究者與策展人共聚討論。論壇將從各別的區域研究、亞洲冷戰經驗的不同切面出發討論,期冀匯聚不同觀點,並思考、挖掘更深層社會歷史的、文化潛流中的當代現實,本論壇活動期冀通過面對面的交流,提供出更多理解當下亞洲現實更廣闊的視野。

澎葉生和蔡宛璇——《獻給社群的三個短片》第20屆雪梨雙年展參展作品放映暨講座

藝術家澎業生(Yannick Dauby)與蔡宛璇自2004年起以合作方式進行聲音、影像、出版、工作坊等的創作計畫。這次立方計劃空間很榮幸能夠邀請到兩位藝術家於本空間播映其受邀參與第20屆雪梨雙年展的三部影片,並進行藝術家導覽講座。

人工(聲響)甘味劑─巴尼‧海卡爾聲音工作坊

《現實秘境》國際聯展一共邀請13組國內外藝術家參展,其中來自新加坡的藝術家巴尼‧海卡爾(Bani Haykal)將在台北進行三週的駐地創作。2016年12月3日晚上7點,巴尼將於立方計劃空間舉辦《人工(聲響)甘味劑》聲音工作坊。

黃孫權一年講堂:諸眾之貌──亞洲社會運動群像

立方空間邀請社會行動者、文化學者黃孫權開講,他將以「諸眾之貌」為主題,結合其長期研究與社會運動實踐的經驗,並以其所領軍集結成立之「諸眾之貌─亞洲運動影像資料庫」(Multitude.asia)平台中的內容為基礎,每月進行一講(每講3小時),以具思想脈絡、系統性的方式帶領學員深入亞洲、瞭解今日亞洲社會運動的面貌。

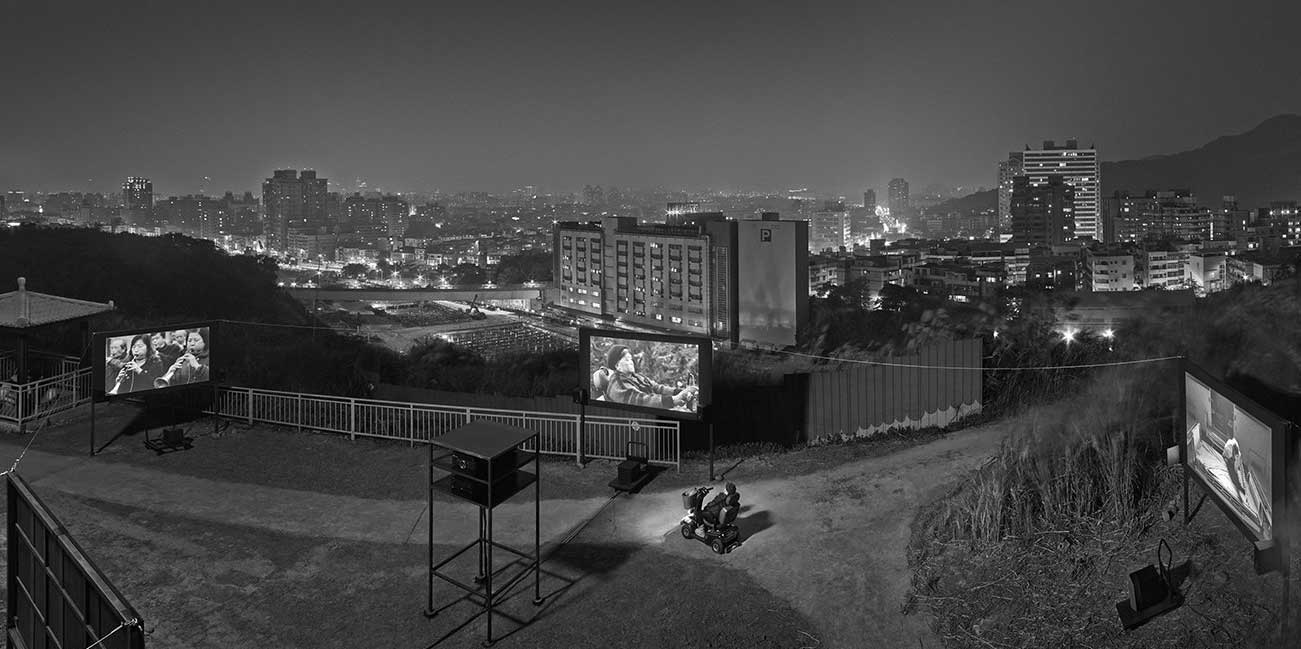

風入松——陳界仁講座與放映

本次講座陳界仁將以〈殘響世界〉為例,談他如何從「聆聽」由殘餘的樂生療養院院區與捷運機廠工地所構成的巨大破洞,傳來仍持續折射與變化的各種聲響中,一步步走到可見視域之外與之後的「世界」,並藉此「世界」展開與當前「現實」進行再對質的多重辯證運動。並於演講結束後放映「殘響世界回樂生」的後紀錄短片〈風入松〉。

春之當代夜:「檔案熱─關於檔案的實踐與方法」系列講座

本系列講座邀請了四組講者,就當今藝術生產中對於「檔案」的重視與運用而展開討論。講題與講者如下:一、洪子健和陳瀅如:藝術家如何、為何運用檔案;二、孫松榮和龔卓軍:檔案與思想型態;三、董冰峰:檔案與發言權;四、澎葉生:田野、紀錄與檔案。

講座「沖繩做為方法:藝術.基地.交換體系」 -龔卓軍、高俊宏

本場講座將介紹一些沖繩當代藝術的多元實踐樣態及其與台灣的交流現狀,如電影導演高嶺剛、建築師真喜志好一、佐喜真美術館、小舟(las barcas)攝影雜誌等,以期為同為東亞淪落者的台灣當代藝術思考,帶來不同的觀點與「小舟式基地」思考的嶄新邏輯。

聲音與時代系列講座:「細數台灣禁歌與淨曲」-徐睿楷

立方計劃空間特別邀請對台灣禁歌有深入研究的徐睿楷(Eric Scheihagen)來談台灣的「禁歌與淨曲」,帶我們進一步了解當初是在怎麼樣的政治環境因素之下,歌曲成為被禁止或被淨化的語言的。